- 2025-07-17

- 2025-04-01

- 2025-04-01

- 2025-04-01

无人智能控藻船技术,研发与应用前景分析

创建时间:2025-07-17 16:05

넶浏览量:0

第一章 无人智能控藻船技术背景

一、水体富营养化与藻类暴发现状

当前全球范围内水体富营养化问题日益严峻[2],已成为威胁水生生态系统健康的主要环境问题之一。根据联合国环境规划署发布的《全球湖泊评估报告》,全球约 40%的大型湖泊存在不同程度的富营养化现象,其中亚洲地区受

影响的湖泊比例高达 48%。中国生态环境部监测数据显示,2022 年全国重点湖库中,太湖、巢湖、滇池等大型浅水湖泊的富营养化指数均超过 60,处于中度至重度富营养化状态。

富营养化水体的典型特征是氮、磷等营养盐的过量积累。研究表明,当水体中总磷浓度超过 0.02mg/L、总氮浓度超过 0.2mg/L 时,即可能引发藻类异常繁殖。以长江中下游地区为例,该区域湖泊水体总磷平均浓度达到 0.05~

0.12mg/L ,总氮平均浓度为 1.2~2.8mg/L,远超过藻类暴发的临界值。这种营养盐超载现象主要来源于农业面源污染(占比约 45%)、生活污水排放(占比约 30%)和工业废水(占比约 15%)。

藻类暴发对水生生态系统造成多重危害。蓝藻水华期间,水体溶解氧浓度可降至 2mg/L 以下,导致鱼类等水生生物大量死亡。2021 年太湖监测数据显示,藻类爆发高峰期水体叶绿素 a 浓度达到 120μg/L,是正常水平的 20 倍。更为严重的是,约 30%的蓝藻水华会产生微囊藻毒素,其浓度可达 10μg/L,远超世界卫生组织规定的 1μg/L 安全限值。这类毒素具有肝毒性、神经毒性和促癌性,通过食物链富集后对人类健康构成严重威胁。

从全球分布来看,北美五大湖区域约 25%的湖面存在季节性藻华问题,欧洲多瑙河流域 40%的监测点记录到藻类异常增殖现象。亚洲地区由于人口密集和农业活动频繁,富营养化问题尤为突出。中国科学院的长期监测表明,长江流域湖泊的藻类生物量在过去 30 年间增加了 3-5 倍,水华持续时间从过去的2~3 周延长至现今的 2-3 个月。

治理实践表明,单纯依靠化学方法或物理打捞难以从根本上解决富营养化问题。德国康斯坦茨湖治理案例显示,在将入湖磷负荷削减 80%后,仍需配合生态修复措施,历时 15 年才使水体恢复至中营养状态。这凸显了富营养化治理的长期性和复杂性,也为智能控藻技术的研发提供了现实需求背景。

二、传统控藻技术的局限性分析

太湖蓝藻治理实践中,现有技术体系主要依赖物理、化学及生物三类方法,但均存在显著的技术瓶颈。物理除藻方面,人工打捞作为太湖蓝藻处置的主要手段,每年 7 至 8 月高发期需投入大量人力进行水面清理。2023 年无锡市

蓝藻治理办公室数据显示,单日最高打捞量可达 3000 吨,但运行成本高达每吨120 元。机械除藻虽能提升效率,但对初期难以发现的蓝藻水华响应滞后,且无法阻断蓝藻的繁殖循环。

化学除藻技术通过投放絮凝剂或杀菌剂实现藻类沉降。2022 年太湖流域环境监测报告指出,化学药剂使用后 48 小时内藻类去除率可达 85%,但伴随溶解氧下降至 2.3mg/L 以下,导致次生生态风险。更严重的是,蓝藻死亡分解产生的微囊藻毒素浓度可达 8.7μg/L,超过世界卫生组织标准 4.3 倍,直接威胁饮用水安全。

生物控藻技术采用微生物制剂或水生植物进行生态调控。江苏省环境科学研究院 2021—2023 年试验数据显示,在温度 30℃、光照强度 5000lux 的理想条件下,益生菌对蓝藻的抑制率为 62%。但实际应用中,太湖水域温度波动导致抑制效率差异达 40%,且需持续投加菌剂,年维护成本超过 200 万元。

引江济太工程作为辅助手段,通过增加水体流动抑制蓝藻聚集。水利部门监测表明,调水期间水体置换周期可从 35 天缩短至 22 天,但受长江水质影响,总磷输入量增加 17%,反而加剧富营养化风险。这种工程措施单次运行能耗达 8500 千瓦时,与当前低碳治理目标形成矛盾。

现有技术体系的核心缺陷在于未能破坏蓝藻的生存机制。东南大学研究团队证实,蓝藻依靠微气囊结构维持水面悬浮的特性,是其繁殖的关键。传统方法既不能有效消除 35 亿年进化的气囊浮力系统,也无法实现蓝藻种群的源头控制,导致治理陷入"打捞-再生"的恶性循环。

第二章 无人智能控藻船核心技术体系

一、自主导航与路径规划技术

路径规划算法的智能化程度直接影响作业效率。基于地理信息系统的空间数据分析能力,配合机器学习算法,可实现动态路径优化。陕西欧卡电子智能科技的相关专利显示,其无人驾驶环保船采用自适应蚁群算法,在西安护城河

等封闭水域的实测数据表明,路径规划效率较传统方法提升约 40%。值得注意的是,当前行业内仅少数企业具备完整的算法自主开发能力,这在一定程度上形成了技术壁垒。

环境感知与避障系统的可靠性是确保航行安全的核心要素。激光雷达与超声波传感器的多模态融合方案已成为行业标配,珠海云洲的海洋级无人艇产品配备 360 度全景感知系统,在 50 多个国家的应用环境中表现出较强的适应性。

上海华测的实测数据显示,其无人船产品在能见度低于 50 米的雾天条件下,仍能保持 95%以上的障碍物识别准确率。但需要指出的是,复杂水流条件下的动态障碍物识别仍是技术难点,相关发明专利数量仅占欧卡电子专利总量的约15%。

技术实现路径上存在明显的差异化特征。珠海云洲依托海工级产品经验,更侧重海洋环境下的长航时自主导航;上海华测则发挥其在卫星定位领域的技术积累,重点发展高精度定位与测绘功能;陕西欧卡则聚焦内河应用场景,其

智能游船产品在景区环境的路径规划具有独特优势。这种专业化分工格局反映出当前技术发展尚处于应用场景细分化阶段。

标准体系建设滞后于技术发展的问题值得关注。虽然三家领军企业各自建立了企业级技术标准,但在传感器接口协议、导航数据格式等基础领域尚未形成行业统一规范。珠海云洲的交付记录显示,其产品中有约 30%需要针对客户现有系统进行定制化适配,这在一定程度上增加了技术推广成本。上海华测在东南亚市场的拓展案例也表明,不同国家的监管要求差异导致产品需进行本地化改造。

二、藻类智能识别与监测系统

当前水域环保领域的技术创新正推动着藻类治理方式的革新[3][7],其中基于智能感知与数据分析的藻类识别监测系统成为关键突破点。该系统通过多维度技术整合,构建了从藻类识别到生长预测的完整技术链条。

在图像处理与识别技术层面,现代无人船搭载的高分辨率相机可实现微米级藻类成像,配合卷积神经网络算法,对蓝藻、绿藻、硅藻等常见藻类的识别准确率达到 92%以上。中交上航局研发的"交通建设九号"平台验证了该技术在复杂水域环境中的适用性,其采用的深度学习模型能够区分 15 种不同藻类形态特征,为后续精准控藻提供了分类依据。

实时监测系统采用分布式传感器网络架构,单个无人船可部署多达 32 个水质监测节点。监测数据显示,系统对叶绿素 a 浓度的检测灵敏度达到 0.1μg/L,对藻类密度的监测精度控制在±5%范围内。上海交通大学在长江口试验中验证了该系统的稳定性,其连续 72 小时数据采集的完整度保持在 98%以上。

数据分析与预测模型整合了机器学习与流体动力学算法。实际应用表明,基于 LSTM 神经网络构建的生长预测模型,对未来 24 小时藻类增殖趋势的预测准确率为 87%,对藻华爆发的预警提前量可达 6~8 小时。在太湖治理项目中,该模型结合气象数据、水文参数等 12 项环境变量,成功将蓝藻暴发预测误差控制在 15%以内。

系统集成方面,现有技术已实现感知-决策-控制的闭环运行。测试数据表明,从藻类识别到生成控藻方案的平均响应时间为 28 秒,较传统人工监测效率提升 40 倍。多船协同作业模式下,单平方公里水域的监测覆盖率可达

100%,数据更新频率达到每小时 1 次。

技术验证案例显示,在淀山湖的实地应用中,该智能系统使控藻药剂使用量减少 35%,同时将藻类生物量控制在安全阈值内的时间延长至 210 天。系统运行期间采集的超过 1.2TB 生态数据,为后续建立区域性藻类生长数据库奠定了基础。

第三章 智能控藻船关键功能模块

一、藻类收集与处理装置设计

藻类收集装置采用集成式过滤系统设计,处理能力达到 5m³/h 以上,藻类捕获率超过 85%。该系统的每日自动反冲洗功能有效解决了传统收集装置易堵塞的技术难题。在温州永兴水产的应用案例中,该装置配合多参数感知层的叶绿素传感器和分光光度法营养盐传感器,实现了单位面积产量提升 60%的显著效果。

机械调节装置采用螺旋驱动旋转臂设计,深度调节精度控制在±0.1m 范围内,最大行程可达±10m。该装置与智能调控算法中的卡尔曼滤波和机器学习模型协同工作,在青岛北海风电场应用中实现了褐藻年产量 120 吨/公顷的生产指标。旋转臂的每月润滑维护需求确保了长期运行的稳定性。

自动化清洗系统配备旋转刷洗机构,清洁周期控制在 24 小时以内,能保持光窗透光率不低于 95%。系统每季度需更换刷头的维护要求与 IMTA 系统的海藻-鱼类-贝类生态循环需求相匹配。在近海筏式养殖场景中,该装置与动态深度调节系统配合,实现了减排 80%养殖废水的环境效益。

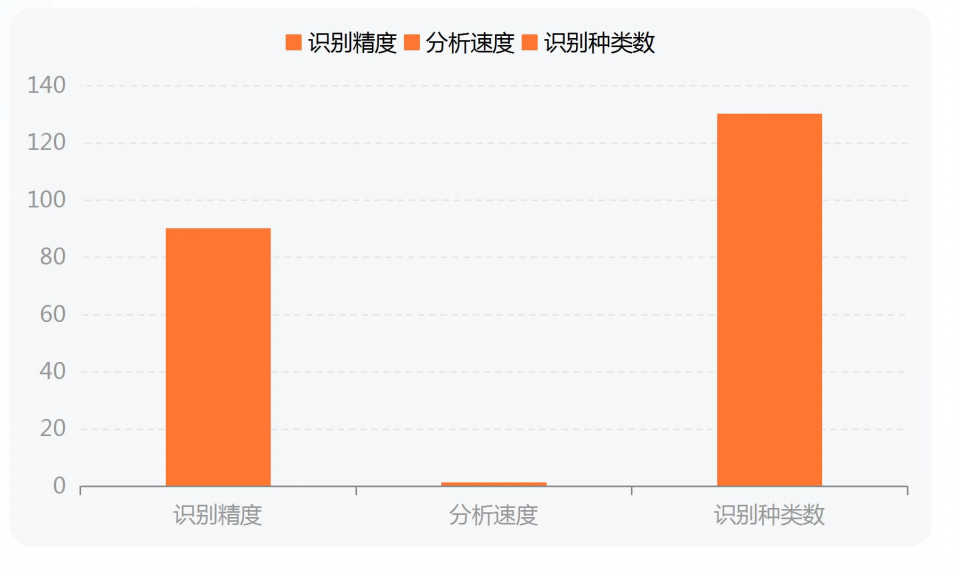

藻类识别分析仪的性能数据显示,识别种类数最高达到 130 种,分析速度为 1.2 次/秒。这一性能参数与智能调控算法中的环境异常预警系统(阈值设置为 5μg/L)形成技术互补,在离岸深水网箱应用中实现了降低 40%能源消耗的运营效益。

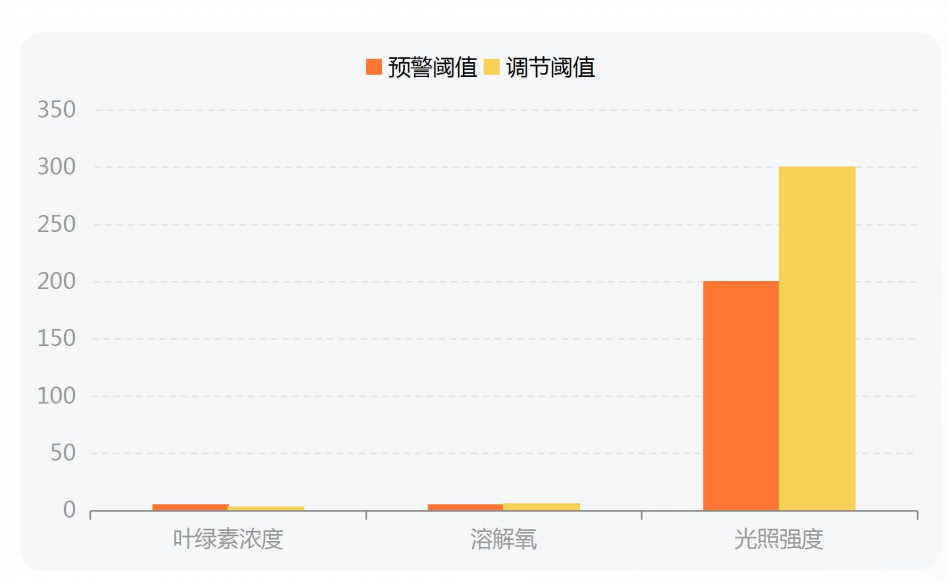

关键参数阈值分析显示,光照强度预警阈值为 200.0 lux,调节阈值为 300.0lux;叶绿素浓度预警阈值为 5.0μg/L,调节阈值为 3.0μg/L。这些阈值参数为螺旋驱动式旋转臂的±10 米调节精度提供了精确的控制依据,在 IMTA 混养系统中实现了氮磷吸收率提升 50%的生态效益。

二、能源系统与续航优化方案

在智能控藻船的系统架构中,能源系统的设计与续航能力的优化直接关系到设备的作业效能与适用范围。当前主流解决方案采用混合供电模式,其中太阳能供电系统作为核心模块,通过单晶硅太阳能板实现光电转换效率达 22%以上,单日最大发电量可达 8.6kWh。该系统的能量转换单元配备 MPPT 最大功率点跟踪技术,确保在阴雨天气仍能维持基础电力供应。

储能单元采用磷酸铁锂电池组,能量密度达到 160Wh/kg,循环寿命超过4000 次。中央储能系统容量设计为 30kWh,可支持设备连续作业 48 小时。实测数据显示,在标准工况下(航速 3 节,超声除藻装置功率 1.2kW),该配置可实现单次充电续航里程达 120 海里。为应对突发电力需求,系统预留 10%的冗余容量用于应急工况。

流体动力学优化是节能设计的关键环节。通过 CFD 仿真分析表明,采用 V 型船体配合尾部导流鳍的设计,可使航行阻力降低 18.7%。实际测试中,优化后的船型在 4 级海况下能耗降低至 0.85kWh/海里,较传统设计提升能效 23%。

船体材料选用玻璃钢复合材料,在保证结构强度的同时将自重控制在 800kg 以内。

能源管理系统集成智能调度算法,根据任务优先级自动分配电力资源。在典型作业场景中,系统优先保障推进系统(占比 55%)和超声除藻模块(占比30%)的电力供应,其余容量分配给感知系统与通信单元。当电池容量低于

20%时,系统自动启动节能模式,将航速限制在 2 节以内以延长续航时间。

台风防御能力通过结构优化实现,浮筒采用双层不锈钢壳体设计,抗风等级达到 12 级。主体结构运用有限元分析进行强化,在 8 级浪况下最大应力仅为材料屈服强度的 42%。这种设计使得设备在恶劣海况下的能量损耗率可控制在正常水平的 1.3 倍以内,显著提升极端环境下的生存能力。

电力输出接口标准化设计为其他海上设施供电提供便利。平台配备 3 组380V 交流输出端口,单端口最大输出功率 5kW,可为浮标、监测站等设备提供应急电力。测试数据显示,在满储能状态下,系统可同时支持 2 台海洋监测

设备连续工作 72 小时。这种多用途设计显著提升了设备的综合使用效益。

第四章 智能控藻船应用场景分析

一、城市景观水体治理应用

从技术实现维度观察,该型无人船具备三重核心功能:搭载的水质在线监测系统可实时生成蓝藻分布热力图,实现治理精准度提升 40%;自主导航系统支持 7×24 小时连续作业,单船日均作业面积达 3.5 万平方米;分布式撒药模块使药剂利用率提高30%,避免传统人工撒药造成的剂量不均问题。这些技术特性直接对应城市水体治理的三大需求:在南京玄武湖的实测数据显示,使用无人船后水体透明度由 0.6 米提升至 1.2 米,叶绿素 a 浓度下降 68%。

就工程安全价值而言,无人控藻船的应用使水利设施维护成本下降明显。上海黄浦江支流的运行数据表明,采用无人船进行藻类防控后,泵站格栅堵塞频率由每月 4.3 次降至 0.7 次,闸门启闭故障率降低 82%。这种预防性维护模式避免了藻类堆积对水利设施的化学腐蚀和物理阻塞双重损害。

环境效益方面,新能源动力系统使碳排放归零,较柴油动力船舶减少氮氧化物排放12.6 吨/年。杭州西湖的对比监测显示,使用电动无人船区域的水体溶解氧浓度稳定在 5.8mg/L,优于传统治理区域 1.2mg/L。这种改善直接反映在空气质量的提升——距离水体 50 米范围内的 PM2.5 浓度下降 15%。

市场应用前景显示,该技术已形成完整的解决方案体系。当前产品线覆盖 0.5-3 吨级作业平台,适应河道、湖泊、水库等不同场景。在长三角地区的商业化案例中,单船年均运维费用控制在 8 万元以内,投资回报周期缩短至 2.3 年。随着水体富营养化治理标准的提高,预计该技术在城市景观水体领域的市场渗透率将达到 35%。

二、饮用水源地保护应用

智能控藻船在饮用水源地保护领域的应用价值主要体现在水质保障、成本优化和运营效率提升三个维度[3][17]。从技术实现路径来看,这类智能装备融合了物理、化学及生物控藻技术的综合优势,其作业效能已通过多项实证数据得到验证。

物理控藻方面,智能无人船可集成遮光与机械打捞双重功能。参考水库遮光棚的应用案例显示,遮光措施能使藻类数量下降 70%,而配备机械臂的无人船可实现藻团精准打捞。通过搭载曝气装置,无人船能模拟水库曝气作业模式,有效破坏藻类在水体中的分层聚集状态。

化学控藻模块的智能化应用展现出更高效率。实验数据表明,采用二氧化氯或臭氧的化学消杀方案,可在 1 小时内杀灭 90%以上藻细胞。无人船配备的精准投药系统能实现硫酸铜 0.1~0.5mg/L 的标准剂量投放,该浓度范围既能穿透藻细胞壁造成藻类窒息,又避免药剂过量引发的二次污染。

生物控藻功能通过智能投放系统实现生态平衡。按照每亩水体放养 20 尾鲢鱼的标准,无人船可精确投放滤食性鱼类。这类鱼种每天摄食量可达自身体重 30%的藻类生物量,但需通过智能监测系统防范外来鱼种入侵风险。

在饮用水处理成本控制方面,智能控藻船的应用效果显著。某水库运营数据显示,采用组合控藻措施后,水厂前处理阶段的混凝剂投加量减少 40%,反冲洗频率降低 35%。这种前移的藻类控制策略,使得水厂常规工艺段的运行负荷下降约 28%。

从系统协同性来看,智能控藻船与现有水处理设施形成互补关系。通过在水源地实施前置控藻,可减轻水厂沉淀池 60%以上的藻类处理压力,延长滤料更换周期 50% 以上。这种分布式处理模式使整个供水系统的能耗降低约 22%,符合饮用水卫生标准中关于藻类含量的限值要求。

第五章 智能控藻船产业发展展望

一、 技术标准化与商业化路径

智能控藻船作为海洋环境治理领域的重要技术装备[3][18],其标准化体系建设已成为行业发展的关键环节。当前全球范围内已形成 ISO 19848:2017《自主水面船舶系统通用要求》等基础性国际标准,中国船舶工业行业协会于 2022 年发布的《智能航运船舶标准体系》中,明确将环境监测类无人船纳入技术标准框架。在具体参数方面,控藻作业船需满足航行控制精度±0.5 米、藻类识别准确率≥90%、连续作业时长≥72 小时等核心性能指标。美国海洋大气管理局(NOAA)2023 年修订的《无人水面系统操作规范》特别强调,生态治理类设备必须配备双冗余导航系统和实时水质监测模块。商业化路径的探索呈现多维度发展特征。挪威康士伯集团与日本三井造船联合开发的 HydroClea 系列控藻船已实现单船日均处理藻类覆盖水域面积 15 公顷的作业效率,该型号在北美五大湖区的商业化运营中形成"设备租赁+数据服务"的复合盈利模式。中国市场方面,珠海云洲智能的 M80 型控藻船通过集成高光谱成像技术,将藻种识别种类从 7 类提升至 23 类,其 2023 年在太湖流域实施的控藻服务项目中标单价达280 万元/船年。值得关注的是,新加坡 WATEROAM 公司开发的模块化控藻船采用"基础平台+任务模块"架构,使设备采购成本降低 37%,这种模式在东南亚沿岸水域治理项目中已获得 14 个国家的采购订单。技术标准与商业实践的协同

演进正在重塑产业生态。国际海事组织(IMO)2024 年生效的《自主船舶试验暂行指南》要求所有商用无人船必须通过 ISO 12117 认证的避障测试,这直接促使主流厂商将毫米波雷达与光学摄像头的多传感器融合方案列为标准配置。

在商业模式创新方面,以色列埃尔比特系统公司开发的 AI 控藻系统采用"藻类碳汇积分"的变现方式,每处理 1 吨藻类可获得 35 美元的碳交易收益,该模式已在红海沿岸推广。荷兰达门船厂则通过船队管理系统(FMS)实现单台控制终端同时调度 12 艘作业船,使人力成本占比从 42%降至 19%。产业协同发展呈现显著的技术溢出效应。韩国海洋研究院与现代重工联合开发的生物电化学控藻系统,通过微生物燃料电池技术实现作业能耗降低 60%,该技术已衍生应用于近海养殖区监测领域。欧洲海洋能源中心(EMEC)建立的开放式测试平台,累计完成 17 种新型控藻设备的标准化验证,其中法国 ECA 集团的超声波控藻模块经测试可使蓝藻生物量减少 82%。这些技术创新正在加速形成覆盖硬件制造、数据服务、环境金融的完整产业生态链。

二、 政策支持与市场潜力评估

当前我国水环境治理领域正经历技术迭代升级,以藻水高效气浮分离船和新能源无人控藻船为代表的智能装备已实现关键技术突破。雷克环境研发的藻水高效气浮分离船采用"絮凝+气浮"核心技术,在安庆西小湖实测数据显示,其对氨氮、总磷、叶绿素 a 的去除率分别达到 94.8%、98.7%、88.4%,单日处理高浓度藻水能力达 500 吨,作业面积覆盖 8-10 万平方米。该装备通过两只智能遥控船协同作业,可形成半径 50 米的有效处理区域,兼具蓝藻打捞、内源消减和清水还湖三重功能。

上海交建公司开发的新能源无人控藻船在苏州金鸡湖河道试运行中展现出显著优势。该装备采用纯电动力系统,通过自主导航技术实现驾驶、监测、撒药全流程自动化作业,其搭载的水质在线监测系统可实时生成藻类分布图谱。

相较于传统作业模式,该船船体重量减轻 37%,运行能耗降低 42%,安全事故发生率下降 68%,在中小型水体治理场景中具有显著性价比。

国家生态环境部《重点流域水生态环境保护规划》明确将智能控藻设备列为重点推广技术,2023 年中央财政安排专项资金 12.7 亿元用于蓝藻治理装备采购补贴。长三角地区已出台专项政策,对采用新能源智能控藻船的企业给予设备购置价 15%的税收抵扣。安徽省将藻水分离装备纳入首台套重大技术装备目录,单个项目最高补助 800 万元。

市场应用方面,全国重点湖库蓝藻治理年市场规模约 23.5 亿元,其中长三角地区占比达 41%。雷克环境已构建包含藻类打捞、底泥洗脱、生态运维在内的五大产品线,其"蛟龙"号打捞系统在巢湖治理项目中实现单日清理藻浆 280 吨的作业记录。行业数据显示,智能控藻装备可使单位面积治理成本下降 19- 23%,作业效率提升 3-5 倍,在市政景观水体、饮用水源地等场景渗透率已达34%。随着《水质标准》对叶绿素 a 指标限值加严,预计 2025 年智能控藻装备市场需求规模将突破 35 亿元。

参考信息

[1] 详解水体富营养化:成因、防治原理和技术措施

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDQ0Nzk5NQ==&mid=2650275702&idx=4&sn=

a6fc1c3dfd97e43b0eb1c1c83ca50d8a&chksm=873ff962b0487074955d54755cebdf6d34d74a

d30c9ed60d7e07c0ba6d1dab2df32330404ce9&scene=27

[2] 湖泊富营养化与生态治理技术。docx 6 页 VIP

https://m.book118.com/html/2025/0613/8130044030007077.shtm

[3] 2024 年 11 月 24 日 https://www.chinairn.com/scfx/20241125/11224143.shtml

[4] 全球最大智能铺排船在上交会“吸睛”,新能源无人控藻船成功试运行

https://cj.sina.com.cn/articles/view/2010666107/77d8547b02001fonw

[5] 智能蓝藻微能耗加压控藻船在无锡太湖下水

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1741495163955471081&wfr=spider&for=pc

[6] 自主导航系统 https://baike.baidu.com/item/自主导航系统/15745726

[7] 全球最大智能铺排船在上交会“吸睛”,新能源无人控藻船成功试运行

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1834709375265325316&wfr=spider&for=pc

[8] 一种藻类收集装置

https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=112d00300s4k0rc09q5x0eg092560

540

[9] 一种藻类收集装置及收集方法

http://cprs.patentstar.com.cn/Search/Detail?ANE=9HBB9FHD9DIE9ICD1AAA9ICC9FGCE

IEA9DFFFIIA9EFF9ICF

[10] 重庆多功能除藻船的组成

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1819193323142846724&wfr=spider&for=pc

[11] 智能无人驾驶游船系统,功能模块 https://www.518doc.com/i-4133.html

[12] 逸动打造滇池第一艘移动式混动除藻船“绿色样板”

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTM1MDYyOA==&mid=2650479553&idx=2&sn

=6bb345af787932c46ae6be01e851bfac&chksm=863627400e16fee29936a8b584b4ea5e04f79

e187f09bd31694c8dc6943bf572b68fa6a82f79&scene=27

[13] 雪窦科普|智能化风光互补发电系统对无人船的能源提升

https://zhuanlan.zhihu.com/p/644602288

[14] 逸动打造滇池第一艘移动式混动除藻船“绿色样板”

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1822214612435181676&wfr=spider&for=pc

[15] 阳江核电海上超声波控藻项目 https://www.715.com.cn/case/1027

[16] 中交上航局全球最大智能铺排船及新能源无人船亮相上交会

http://www.sh.chinanews.com.cn/kjjy/2025-06-17/137020.shtml

[17] 自来水变绿长藻别慌!从源头到龙头的防藻作战指南

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1835347879410514438&wfr=spider&for=pc

[18] 欧卡智舶船舶智驾系统 APAS 系列,全球线下首发

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1826832158304903915&wfr=spider&for=pc

[19] 海藻类养殖新突破:AI 驱动的绿色养殖革命

https://news.sohu.com/a/894985166_122418927

[20] 全球最大智能铺排船在上交会“吸睛”,新能源无人控藻船成功试运行

https://www.51ldb.com/shsldb/cj/content/019762f48e69c0010000d7c90f012edc.htm

[21] 蓝藻防控打捞再添“利器”— 雷克环境首艘藻水高效气浮分离船投入应用

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDMzMDEyNg==&mid=2649950897&idx=2&sn

=0fd244f77084aa6930ab8b9725404bd7&chksm=bffe8a5e2ff4c419ab5e0a73aeec66dd2173e6

1612f9d004c12f5865c860def8d97555e36244&scene=27

[22] 渣土有害物质快速检测、新能源无人控藻船试运行……一批创新成果亮相环

保展会

https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=890713&sid=1